Você já se pegou vivendo não mais a sua própria vida, mas a vida da dor, como se ela tivesse colonizado cada espaço que antes era seu?

A dor é uma das experiências humanas mais universais e, ao mesmo tempo, mais solitárias. Quando se torna crônica, ela não se limita ao corpo: infiltra-se nas relações, nos sonhos e na forma como alguém se enxerga no mundo. É como se fosse capaz de colonizar a vida inteira, transformando cada gesto em lembrança de limites e cada tentativa de viver em novo fracasso.

Um exemplo amplamente noticiado é o da jovem brasileira de 27 anos diagnosticada com neuralgia do trigêmeo, condição conhecida como uma das dores mais intensas do mundo. Após tentar diferentes tratamentos sem sucesso, ela decidiu buscar a eutanásia na Suíça. Em suas palavras, já havia tentado “de tudo”. Nada parecia restar.

A história dela não é isolada. A atleta paralímpica belga Marieke Vervoort escolheu encerrar sua vida em 2019 depois de anos de dor degenerativa. Na Holanda, a jovem Zoraya ter Beek, de 29 anos, fisicamente saudável, mas com depressão severa e autismo, obteve em 2024 autorização para eutanásia por sofrimento mental incurável. E o artista britânico-ganês Joseph Awuah-Darko, aos 28 anos, buscou a mesma saída em razão de um transtorno bipolar resistente a tratamento, registrando em sua jornada encontros com desconhecidos em um projeto chamado The Last Supper. Apesar das diferenças, todos esses relatos partilham um ponto em comum: o esgotamento de alternativas, a sensação de que nada pode mudar e que a dor ocupou cada canto da existência.

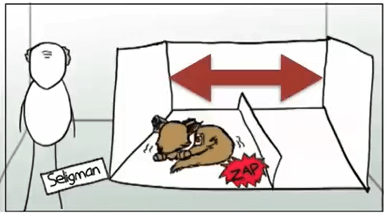

Esse fenômeno psicológico foi estudado já na década de 1960 pelo psicólogo Martin Seligman. Em experimentos clássicos, cães eram expostos a choques elétricos dos quais não podiam escapar. Mais tarde, quando finalmente havia uma saída disponível, muitos deles não tentavam atravessar a barreira para se livrar da dor. Permaneciam deitados, gemendo, como se não houvesse possibilidade de agir. A isso se deu o nome de desamparo aprendido: quando, após repetidas experiências de impotência, o organismo “aprende” que nenhuma ação pode mudar sua condição. Em seres humanos, esse padrão não se restringe ao corpo, mas abala a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos. E é justamente aí que a dor crônica se entrelaça: depois de muitas tentativas frustradas, a pessoa pode concluir que não há saída, generalizando esse sentimento de impotência para toda a sua vida.

Sofrimentos ligados a transtornos mentais como depressão, TEPT ou transtornos ansiosos graves também podem ocupar esse mesmo espaço de desesperança, levando pessoas a sentirem que não há saída possível.

E aqui entra outro fator: a linguagem.

A dor também é atravessada pela linguagem e aí o desafio se torna ainda mais profundo. Sob a ótica da Teoria das Molduras Relacionais (RFT), a dor se associa a redes de significados rígidas e de difícil flexibilização. Molduras de equivalência e hierarquia a relacionam a ideias como “ruim”, “falho” ou “quebrado”. Molduras de oposição e comparação a colocam em contraste com a saúde, sustentando pensamentos como “nunca vou viver como os outros”. Molduras dêiticas produzem exclusão: “eu não tenho como ser saudável, eles tem”. Há ainda molduras condicionais, carregadas de culpa ou sentido moral: “o que eu fiz para merecer isso?”. Todas essas construções linguísticas funcionam como prisões invisíveis, intensificando a experiência de dor e esvaziando ainda mais a vida.

Esse processo é agravado pela forma como a nossa cultura enxerga a dor. Vivemos em uma sociedade que valoriza desempenho, produtividade e prazer contínuo. A dor, nesse contexto, é vista como sinal de falha, fraqueza ou anormalidade. Desde cedo aprendemos que sentir dor é algo a ser eliminado rapidamente: use um comprimido, faça um tratamento ou busque uma solução imediata! Quando a dor persiste e desafia esses recursos, a pessoa não apenas sofre fisicamente, mas também passa a carregar o peso do estigma: “não consigo ser como os outros”, “sou menos capaz”, “minha vida não se encaixa”. É como se o sofrimento fosse duplamente cruel: pela experiência em si e pela narrativa cultural que o acompanha.

É nesse cenário que propomos um caminho diferente. Em vez de centrar-se na promessa de eliminar a dor (algo muitas vezes impossível), a ACT busca restaurar a vida apesar dela. Isso significa aprender a criar espaço para a experiência dolorosa, perceber pensamentos desesperançosos como pensamentos e não como verdades absolutas, reconectar-se a valores que ainda importam e agir de forma comprometida, mesmo que em pequenos passos. O objetivo não é negar a dor, mas impedir que ela colonize todos os territórios da existência.

Quando pensamos nos casos de pessoas que cogitaram ou realizaram a eutanásia após tentarem de tudo, percebemos que não se trata apenas da intensidade da dor em si, mas da lógica de desesperança que se instala ao redor dela. A ACT oferece a possibilidade de desafiar essa lógica: a vida não precisa esperar pela ausência de dor para florescer. Ainda que a dor esteja presente, é possível abrir espaço para relações, escolhas e significados que devolvam sentido à existência.

Diante disso, um passo essencial é olhar para a história de cada pessoa e identificar: o que tem ajudado e o que não tem ajudado? Muitas vezes, a própria experiência já mostra que a estratégia de “fazer a dor parar” não tem levado ao caminho que se deseja. Se esse objetivo principal — eliminar a dor — se mostra repetidamente inatingível, talvez seja hora de reconsiderar quais são os verdadeiros destinos a buscar: retomada de projetos, reconexão com vínculos, cultivo de momentos significativos. Mudar a lógica da vida em torno da dor. Porque, no fim, a pergunta central é “como posso viver uma vida que valha a pena ser vivida?”.

Lembre-se: há sempre a possibilidade de abrir clareiras onde parecia haver apenas escuridão.

Deixe um comentário